为了商都的明天:老郑州人的“让路”故事——阜民里的新烟火美学

来源:热点新闻网 发布时间:2025-09-19 10:59 关键词:郑州,故事 阅读量:11451 会员投稿

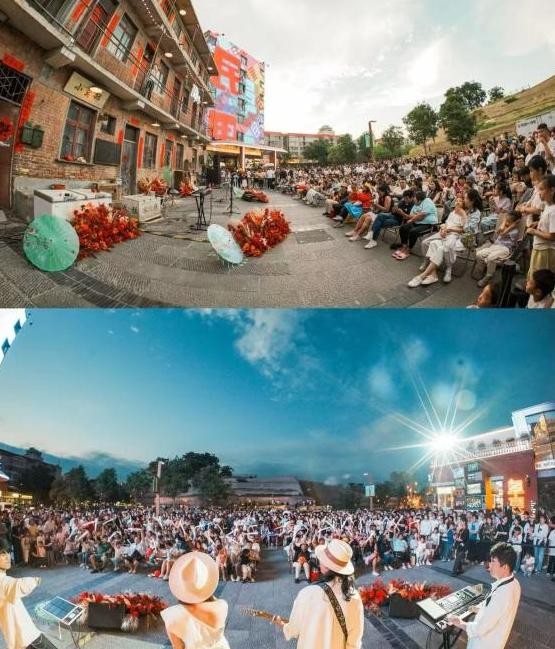

当晨光穿透商代城墙的夯土层,68岁的退休老干部王大爷提着鸟笼走过商都阜民里文化街的青石板路,他停在一面斑驳的砖墙前,指尖抚过砖缝里新生的青苔——这里曾是他居住了40年的土地,如今已变身为“3600年商都城墙旁的青春实验室”。白天,汉服小姐姐与滑板少年擦肩而过;夜晚,阳台音乐会的民谣声与荧光棒的光点交织成星河。这场古今碰撞的“城市魔术”背后,藏着数万老管城人“以小家成全大义”的迁徙故事,他们用“让路”的勇气,为商都的明天铺就了文明重生的基石。

老街坊的“最后一面”:那些被红布包裹的记忆

阜民里,曾是郑州管城区最密集的“老城缩影”;这里的胡同窄到“推开窗能递碗面”,屋檐下的燕巢见证了三代人的成长,街角的剃头铺、修鞋摊、胡辣汤店,构成了老郑州人最鲜活的生活肌理。

然而,随着国际商都历史文化区的规划落地,这片承载着烟火温情的土地,面临着“保护遗址”与“民生改善”的双重命题。“搬家那几天,我和老伴儿经常在院里的老榆树下一坐就是半夜,断舍离的过程,像在撕那件穿了半辈子的旧棉袄,棉絮纷飞里全是散不去的念想。”72岁的李奶奶曾经是教育局退休的一名科长,即使她对于政策非常理解,也挡不住内心对于这片土地炙热的爱。当初用红布包起了老宅的门环——那是她21岁嫁过来时,丈夫亲手打造的;如今这块门环放置在新家商都阜园小区的7楼阳台上,老门环在新家显得格外有韵味。72岁的李奶奶也经常在现居住小区1号楼和6号楼之间的“老年康养乐园”,把这段佳话讲述给朋友们。

老郑州+新青年:千年商都的焕新密码

如今的阜民里,已从“老城凌乱区”蜕变为“古今碰撞宝藏街区”。2024年全年,阜民里持续聚焦青年社群先锋、城市时尚青年,共举办大小活动60余场,其中《你好!小朋友—秋山亮二作品展》华中首展、【造植厂】CHILL DAY环城墙骑行、中秋月下时光音乐会等,均取得不错效果,已然成为年轻人打卡必逛之地。在阜民里文化街的西入口处,一幢颇有年代感的楼房格外醒目,一对“姊妹花”主播正在访谈自行车前拍照的年轻人。这里的生机活力,经常被各大官媒争相报道,比如郑州日报、光明日报等。

“奶奶总说,‘让路’不是忘记,是换种方式让家‘活着’。”李奶奶的儿子说,“阜民里保留了原有的三横三纵巷道,尽可能的在原有建筑的基础上改建通道、天井、庭院、独栋,这些新老结合的空间格局,不仅让我们这些老居民的记忆没有失去依托,也让每个走进阜民里的人,能在一砖一瓦里读到岁月的故事。”

“根脉的追寻,从来不是回到过去,而是让文明基因在当代土壤中永续生长。”阜民里的蜕变,正是这句理念的生动注脚。当拆迁的阵痛化作重生的喜悦,这片土地终于实现了从“老城旧貌”到“文化地标”的跨越。他们中近一半人都选择定居在同在管城区的商都阜园小区,用“带着记忆搬家”的方式,守护着与故土的情感联结。“搬走时以为是告别,没想到是新的开始。”李奶奶笑着给老年大学的同学们看她手机里的照片,自己在商都阜园的新家,一草一景、以及随处可见的文化符号。

这,就是老郑州人的“让路”故事——他们让出的是一方院落,得到的是整个商都的新生;他们带走的是红布包裹的记忆,留下的是3600年文明的根魂。这份精神正在商都阜园延续,商都阜园在八大核心景观节点、八大主题活动场地、七重立体园林”,以商代不同阶层人群的典故为蓝本,采用历史典故命名景观分区,将院落的一宅一景悉数纳入一体,叩问中式的人居美学,亦彰显溯源历史的文化厚蕴。岁月有声,功勋永铭;您为郑州写序,我们为您续章。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

站点精选

为深入贯彻落实金融监管要求,切实提升消费者权益保护工作质效,9月16日下午,国寿财险湘潭中支组织开展“领导接待日”活动,通过面对面交流、点对点服务,倾听客户心声...

- 天眼新知 两个轮子上的经济奇迹:骑行消费如何蹬出一个千亿市场2025-09-18

- 喝牛奶与否的身体差距受热议,现存牛奶相关企业超206.7万家2025-09-18

- 体育产业:迈向7万亿新征程,现存体育相关企业超1707.5万2025-09-18

- 第二届银河娱乐集团澳门国际短片节盛大开幕 展映超过60部本2025-09-18

- 华为发布“4+10+N”中小企业智能化方案,打通迈向智能世界2025-09-18